Tod eines Wunderheilers

Mord am Hellweg: Subversiver Hagen-Krimi von Horst Eckert – Literatur 10/16

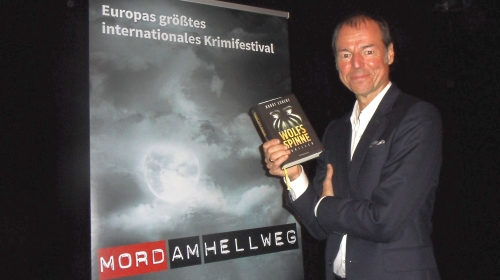

„Ich bin noch nie zu so vielen Lesungen eingeladen worden wie mit diesem Buch“, konstatiert der Glauser-Preisträger zum Auftakt eines spannenden Krimi-Abends. Als Grund hierfür kann zum einen der sprunghafte Anstieg rechter Gewalt gegen Asylbewerber in den letzten Monaten betrachtet werden sowie eine spektakuläre These, die Horst Eckert in „Wolfsspinne“, seinem inzwischen fünfzehnten Roman, unter die kriminalistische Lupe nimmt: Eckert findet es „höchst zweifelhaft“, dass an der dem sogenannten „Nationalsozialistischen Untergrund“ (NSU) zugeschriebenen Mordserie an neun Kleinunternehmern mit Migrationshintergrund sowie einer Polizistin in den Jahren 2000 bis 2006 lediglich drei Personen beteiligt waren. Auch stellt der gebürtige Oberpfälzer infrage, dass es sich beim Tod der NSU-Täter Böhnhardt und Mundlos 2011 in Eisenach um einen Doppelsuizid gehandelt habe und hinterfragt die dubiose Rolle des Verfassungsschutzes, der durch Aktenvernichtung aktiv Spuren verwischt habe, die wesentlich zur Aufklärung der Mordserie sowie der mutmaßlichen Selbsttötungen hätten beitragen können.

Doch bevor Horst Eckert nach kurzer Einführung von Astrid Knoche (Kulturbüro Hagen) den rund 40 Gästen seinen NSU-Krimi vorstellt, bringt er mit einem Kurzkrimi aus der aktuellen „Mord am Hellweg“-Anthologie „Glaube – Liebe – Leichenschau“ (Grafit 2016) eine gute Portion Lokalkolorit ins Wehringhauser Kulturzentrum Pelmke. Im Fokus der Erzählung steht ein Lokalzeitungsredakteur, dessen krebskranke Ehefrau unter dem Einfluss eines angeblichen Wunderheilers ihre Chemo-Therapie abbricht und kurz darauf stirbt. Zuvor hatte sie noch heimlich eine Hypothek aufgenommen, um die Dienste des dubiosen „Heiler[s] von Hagen“ zu finanzieren. Als dann auch noch die Tochter unter den suggestiven Einfluss des Quacksalbers gerät, schreitet der Redakteur zur Tat und beschafft sich eine Handfeuerwaffe, mit der er den selbsternannten Heiler in dessen Villa unweit der A45 ins Jenseits befördert.

Mit satirischen Anklängen wird hierbei nicht nur der verkehrspolitische Frevel aufs Korn genommen, am Rande eines Jugendstil-Villenviertels eine Autobahn zu bauen. Auch die Schildbürgerstreich-Debatte um die Schaffung einer Touristenattraktion in Krisenzeiten setzt absurde Akzente, mit denen lokalpolitischer Dilettantismus in der hoch verschuldeten Kommune demaskiert wird: „Ein privater Investor wollte in der waldreichsten Stadt des Landes einen Baumwipfelpfad errichten. Arbeitsplätze würden geschaffen, Touristenströme fließen.“ Um die geplanten „[e]ineinhalb Kilometer Brettersteig mit Aussichtsplattformen und einem Hotel aus Baumhäusern“ ist „heftiger kommunalpolitischer Streit“ entbrannt: „Hagen brauchte wirtschaftliche Belebung, meinten die einen. Aber keine Kirmes im Wald, mauerten die anderen.“

Eine solche Akzentuierung vermeintlicher Provinzpossen ist kein Zufall bei Horst Eckert: „Mich interessieren lokalpolitische Geschichten immer, wenn ich über eine Stadt schreibe“, bekennt der Autor nach der Lesung. So auch in der Erzählung „Wege zum Ruhm“, die 2006 in der Kurzkrimi-Sammlung „Blutgrätsche“ (Grafit 2006) erschien, mit der Eckert 2007 abermals für den bereits 2001 erhaltenen Friedrich-Glauser-Preis nominiert wurde. Dort geht es um den Abriss des Düsseldorfer Rheinstadions und die kostspieligen Neubau-Pläne einer Arena mit Schiebedach im Zuge der Fußball-WM 2006. Dieses Vorhaben brachte damals die schwarz-gelbe Koalition in der Landeshauptstadt ins Wanken – und Eckerts kriminalistische Kritik hieran habe das Verbot einer Lesung durch das Büro des Oberbürgermeisters nach sich gezogen. Dies wird dem Düsseldorfer mit seinem NSU-Krimi „Wolfsspinne“ hoffentlich nicht passieren – auch wenn es den einen oder anderen Verfassungsschützer vielleicht in den Fingern jucken mag...

Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen? Als unabhängiges und kostenloses Medium sind wir auf die Unterstützung unserer Leserinnen und Leser angewiesen. Wenn Sie uns und unsere Arbeit finanziell mit einem freiwilligen Betrag unterstützen möchten, dann erfahren Sie über den nebenstehenden Button mehr.

Unglückliche Ehen

Unglückliche Ehen

„Coast Road“ von Alan Murrin – Literatur 04/25

von chtren-literatur-b1-die-kunst-der-zaertlichen-geste-0425-678.jpg) Die Kunst der zärtlichen Geste

Die Kunst der zärtlichen Geste

„Edith“ von Catharina Valckx – Vorlesung 04/25

von chtren-kinderwelten-online-ueber-weltschmerz-sprechen-0425-678.jpg) Über Weltschmerz sprechen

Über Weltschmerz sprechen

„Alles, was wir tragen können“ von Helen Docherty – Vorlesung 04/25

Ein wunderbarer Sound

Ein wunderbarer Sound

Natalia Ginzburgs Roman „Alle unsere Gestern“ – Textwelten 04/25

„Die großen Stiftungen scheinen es nicht zu kapieren“

„Die großen Stiftungen scheinen es nicht zu kapieren“

Gerd Herholz über sein Buch „Gespenster GmbH. Interventionen aus dem Ruhrgebiet“ – Interview 04/25

von chtren-vorlesung-verlustschmerz-verstehen-0325-678.jpg) Verlustschmerz verstehen

Verlustschmerz verstehen

„Als der Wald erwachte“ von Emma Karinsdotter und Martin Widmark – Vorlesung 03/25

von chtren-vorlesung-cool-cooler-aal-0325-person-678.jpg) Cool – cooler – Aal

Cool – cooler – Aal

„Egal, sagt Aal“ von Julia Regett – Vorlesung 03/25

Aus dem belagerten Sarajevo

Aus dem belagerten Sarajevo

„Nachtgäste“ von Nenad Veličković – Literatur 03/25

Der legendäre Anruf

Der legendäre Anruf

Ismail Kadares Recherche über Stalin und Boris Pasternak – Textwelten 03/25

von chtren-kinderwelten-b1-internationales-abc-678.jpg) Internationales ABC

Internationales ABC

„A wie Biene“ von Ellen Heck – Vorlesung 02/25

von chtren-kinderwelten-b2-zwei-freunde-678.jpg) Zwei Freunde

Zwei Freunde

„Am Ende der Welt“ von Anna Desnitskaya – Vorlesung 02/25

„Afrika ist mehr als Hunger und Krieg“

„Afrika ist mehr als Hunger und Krieg“

Autor und Influencer Stève Hiobi über sein Buch „All about Africa“ – Interview 02/25

Die Unschärfe der Jugend

Diskussion über junge Literatur im Essener KWI – Literatur 04/25

Erinnerungskultur

Gegen Vergessen und für Empathie – ComicKultur 04/25

Die Geschichte der Frau

Ein Schwung neuer feministischer Comics – ComicKultur 03/25