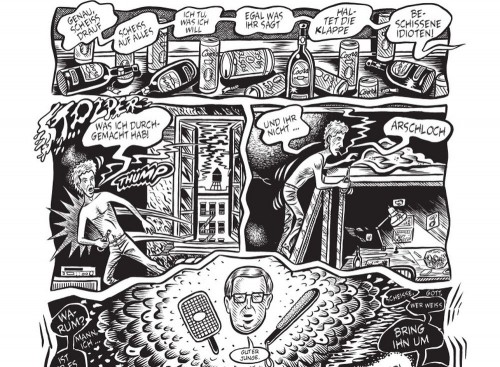

Comic als Traumaarbeit

Glenn Head verarbeitet Missbrauchserfahrungen – Comickultur 12/21

Zurzeit sind die Medien wieder voll von dem Thema Missbrauch in den Kirchen. Ob Katholische oder Evangelische Kirche – die Opferzahlen werden immer größer und die Systematik des sexuellen Missbrauchs hinter den Kirchentüren immer offensichtlicher. Indes ist die Strategie der Vertuschung, die nach all den Skandalen nicht mehr funktioniert, einer PR-Weichspülung gewichen, mit der die Kirchenoberen zwar die Missstände bedauern und Aufklärung fordern, aber nur intern und selbstbestimmt, nicht rechtsstaatlich. Und Worte wie sexueller Missbrauch oder Machtmissbrauch fallen nur sehr ungerne. Eine Erfahrung, die auch Glenn Head gemacht hat, auch wenn in einem etwas anderen Kontext.

Head ist Comiczeichner und hat fast 50 Jahre gebraucht, um in seinem Comic „Chartwell Manor“ von seinem Trauma zu erzählen. Anfang der 70er Jahre schicken ihn seine Eltern auf das Internat Chartwell Manor, das nach altmodischem britischem Vorbild unausgesprochen (zumindest den Eltern gegenüber) mit körperlicher Züchtigung arbeitet, die in Wahrheit aber kaum versteckt in sexuellen Missbrauch übergeht. Das muss auch Glenn bald auf schmerzvolle Art erfahren. Auf die Gefahr hin, dass das zynisch klingt: Er hat noch Glück, als er nach zwei Jahren wieder von der Schule genommen wird. Doch wie er im Vorwort schreibt, sind bei einem solchen Trauma „die Nachwirkungen das Allerschlimmste … Es ist kein Enthüllungsbuch, sondern handelt von erlittenen Verletzungen und wie wir damit umgehen“. Und so erstreckt sich die autobiografische Geschichte in seiner Graphic Novel über mehrere Jahrzehnte voller emotionaler Abstürze, Suchtexzesse, zerstörter Beziehungen wegen der eigenen Beziehungsunfähigkeit und Entfremdung von der eigenen Familie, die reagiert wie die Kirchenoberen und versucht, Glenns Erlebnisse zu ignorieren, seine Andeutungen zu überhören oder herunterzuspielen.

Head, der von den Undergroundcomics von Robert Crumb oder Art Spiegelman beeinflusst ist und großartige Bilder findet für die Momente, wenn sich sein Herz zuschnürt und sein Hirn explodiert, geht mit dem Thema nicht zimperlich um, sondern zeigt die Exzesse auf allen Seiten in ebenso exzessiven Schwarz-Weiß-Zeichnungen, die gleichermaßen an Julie Douchet wie an Charles Burns erinnern und den Leser zwischen Trauer, Mitleid und Wut tief berühren (Carlsen).

Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen? Als unabhängiges und kostenloses Medium sind wir auf die Unterstützung unserer Leserinnen und Leser angewiesen. Wenn Sie uns und unsere Arbeit finanziell mit einem freiwilligen Betrag unterstützen möchten, dann erfahren Sie über den nebenstehenden Button mehr.

Mörderischer Hörgenuss

Mörderischer Hörgenuss

Jens Wawrczeck liest „Marnie“ in Bochum

Unglückliche Ehen

Unglückliche Ehen

„Coast Road“ von Alan Murrin – Literatur 04/25

von chtren-literatur-b1-die-kunst-der-zaertlichen-geste-0425-678.jpg) Die Kunst der zärtlichen Geste

Die Kunst der zärtlichen Geste

„Edith“ von Catharina Valckx – Vorlesung 04/25

von chtren-kinderwelten-online-ueber-weltschmerz-sprechen-0425-678.jpg) Über Weltschmerz sprechen

Über Weltschmerz sprechen

„Alles, was wir tragen können“ von Helen Docherty – Vorlesung 04/25

Ein wunderbarer Sound

Ein wunderbarer Sound

Natalia Ginzburgs Roman „Alle unsere Gestern“ – Textwelten 04/25

„Die großen Stiftungen scheinen es nicht zu kapieren“

„Die großen Stiftungen scheinen es nicht zu kapieren“

Gerd Herholz über sein Buch „Gespenster GmbH. Interventionen aus dem Ruhrgebiet“ – Interview 04/25

von chtren-vorlesung-verlustschmerz-verstehen-0325-678.jpg) Verlustschmerz verstehen

Verlustschmerz verstehen

„Als der Wald erwachte“ von Emma Karinsdotter und Martin Widmark – Vorlesung 03/25

von chtren-vorlesung-cool-cooler-aal-0325-person-678.jpg) Cool – cooler – Aal

Cool – cooler – Aal

„Egal, sagt Aal“ von Julia Regett – Vorlesung 03/25

Aus dem belagerten Sarajevo

Aus dem belagerten Sarajevo

„Nachtgäste“ von Nenad Veličković – Literatur 03/25

Der legendäre Anruf

Der legendäre Anruf

Ismail Kadares Recherche über Stalin und Boris Pasternak – Textwelten 03/25

von chtren-kinderwelten-b1-internationales-abc-678.jpg) Internationales ABC

Internationales ABC

„A wie Biene“ von Ellen Heck – Vorlesung 02/25

von chtren-kinderwelten-b2-zwei-freunde-678.jpg) Zwei Freunde

Zwei Freunde

„Am Ende der Welt“ von Anna Desnitskaya – Vorlesung 02/25

Erinnerungskultur

Gegen Vergessen und für Empathie – ComicKultur 04/25

Die Geschichte der Frau

Ein Schwung neuer feministischer Comics – ComicKultur 03/25